d-commerce宣言

| 著者 | 日本工学アカデミー・日本学術会議編 |

| シリーズ | ASCII BOOKS |

| 発売日 | 2004年10月18日 |

| サイズ | A5(224ページ) |

| 本体価格 | 2,100円 |

| ISBNコード | 4-7561-4544-2 |

| 内容 | 情報産業における生産・流通・消費に関わるサービス、技術、ビジネスの諸側面について技術や法律、倫理、経済学などの観点から解説し、産業競争力のあるデジタルコンテンツビジネスの未来像を示した羅針盤となる1冊。 |

| 内容と 執筆者 |

第1章 コンテンツビジネスの展望

第2章 超学際総合科学としての情報セキュリティ 第3章 ブロードバンド社会の実現 第4章 コンテンツ政策の転換 第5章 ディジタル・テレビの可能性 第6章 コンテンツ配信プラットフォームの展望 第7章 d-コマースの提案と展開 第8章 ディジタル権利管理技術に関する考察と提案 第9章 メタデータによる知の記述 第10章 情報社会の人の道 |

第4章 コンテンツ政策の転換

4-1 コンテンツと政策

4-1-1 コンテンツとは何かデジタル化が急速に進展している。この10年で、インターネットとモバイル通信が普及をみせた。ブロードバンドとデジタル放送も進展している。メディア環境は根本的な変化をとげ、映像のインタラクティブ利用が容易となり、モバイルや3D、メールやウェブといった新しい表現領域も開拓されている。認識と表現の手段がアナログからデジタルに移行しつつある。情報を制作し、世界に向けて発信することが容易となる。知識や思考が地球規模で分散し、共有される。人類は新しい能力を獲得する。

そこでコンテンツに期待がかかる。ところが、コンテンツという言葉には確たる定義がない。コンテンツがメディアでの表現物をさす言葉として登場したのは、マルチメディア・ブームがインターネット・ブームに移行するころ、90年代前半のことであるが、10年を経てなおその範囲やイメージはあいまいである。

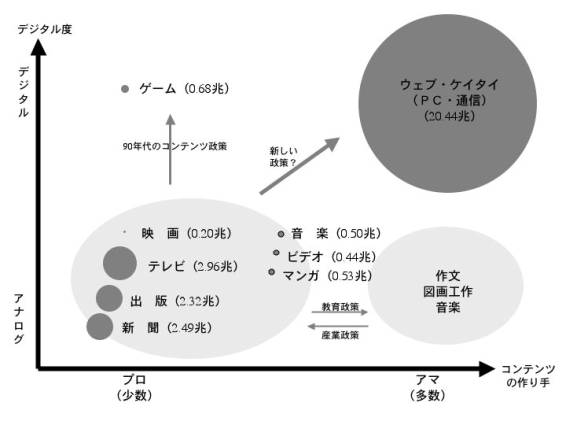

通常、コンテンツと言えば、エンタテイメントや報道・広告・アートといった「マス向け・プロ・ビジネス」の表現領域をイメージする。出版、新聞、音楽、放送、ビデオ、ゲーム、映画といったメディア業界11兆円を指す。

だが、インターネットの普及により、その外縁が成長する。電子商取引、遠隔教育・医療、電子政府など、バーチャル空間の非エンタテイメント領域もコンテンツとしてとらえ得るようになった。商売にしろ行政にしろ、現実の空間で行われている営みをネット上で処理することは急速に広がりをみせていくが、それはコンテンツという形態を伴うものであり、コンテンツの領域が格段に広がることを意味する。

さらに広げれば、「パーソナル・アマ・ノンビジネス」の表現領域もコンテンツとしてとらえ得る。しろうとの個人が生み出すウェブサイトやメール、おしゃべりといったものも、経済価値は別として、れっきとした表現物である。そして、マーケットとしては、そのパーソナルなコミュニケーション領域は、通信市場として約20兆円の規模を持つ。メールや電話は送信する側、表現する側が料金を負担する制度だが、自己表現ビジネスが20兆円市場として、エンタテイメントの倍近い規模を形成しているということだ。(図1)

このようにマス-パーソナル、プロ-アマ、ビジネス-ノンビジネスという広いスコープのもとにコンテンツの領域をとらえなおし、その政策的な意味を考えてみたい。

4-1-2 コンテンツ政策の不在

4-1-2 コンテンツ政策の不在

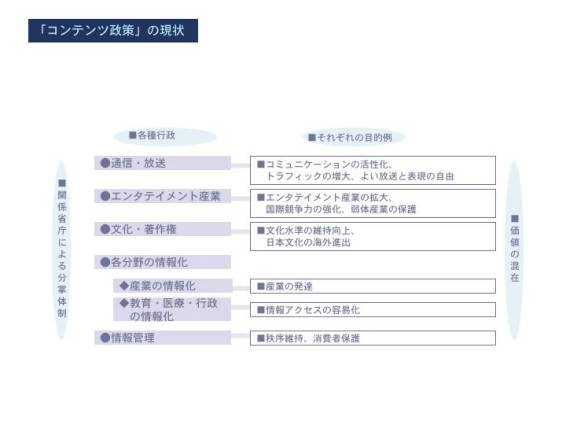

コンテンツ政策、すなわちコンテンツを行政客体とする政策とは何か。これについても明確な定義はない。きわめて多義的、多面的な領域である。

コンテンツ政策の一つの柱は、映画・音楽・出版などのエンタテイメント産業支援であった。これと並ぶ支援政策として、文化芸術振興も挙げられる。放送コンテンツについては、産業振興と放送法規に基づく規制とがある。コンテンツ生産・流通・消費のインタフェース条件としての著作権に関する政策も重要な要素である。

電子商取引、遠隔教育・医療、電子政府など高度情報化の進展に伴い重要性を増してきた各分野の情報化政策もまたコンテンツ政策の一部をなす。最近では、インターネットの利用をめぐり、公序良俗に係る規制や社会秩序の維持に向けた施策も強化されている。前述のとおり、安全保障の領域にも目配りが求められる分野でもある。

このように、コンテンツ政策は、産業、文化、技術、教育など多岐にわたるものであり、外交や科学技術政策のように横断的な性格を持つ。振興すべき対象と規制すべき対象が混在し、政策手法も多様である。

コンテンツ政策の目的もまた多元的だ。コンテンツ「産業の拡大」を図ること、コンテンツを「誰もが安価に安心して楽しめる」ようにすること、コンテンツを「誰もが創造・発表できる」ようにすること、日本ブランドを確立し文化発信することなど、多様な軸が並び立つ。

国としては、そのバランスを図りつつ国家としての意思を形成しなければならない。そして、これらの重点領域は場面により変動する。利害が対立することもある。政府内の調整も重要である。行政責任を明確化しなければならない。

ところが、現状としては、各省庁の施策が縦割りのまま並び立ち、政府としてひとまとまりの政策が構成されているとは言い難い。2001年には「文化芸術振興基本法」が制定され、2003年には経済産業省が「コンテンツ産業国際戦略研究会」を、総務省が「情報通信ソフト懇談会」を設置、それらを統括する形で2003年秋に内閣府の「知的財産戦略本部コンテンツ調査専門部会」が設置された。国会においても「コンテンツ事業振興法案(仮称)」が検討されている。2003年から2004年にかけて、コンテンツ政策にスポットが当たる動きが急展開した。しかしながら、それでも総じてそれらは産業振興に重心を置いた短期施策にすぎず、国家戦略としての総合政策は未だ形成されていない。(図2)

1993年ガット・ウルグアイラウンド交渉において、映画市場の開放を迫ったクリントン-ゴア政権に対し、仏ミッテラン大統領は、映画は文化であって文化の多元性確保が必要であるとし、市場保護を主張した。米・産業政策と仏・文化政策の対峙はその後も続き、ユネスコの場でもブッシュ政権とシラク政権が火花を散らせている。これに対し日本政府は、基本的な姿勢が定まらないばかりか、国としての行政責任の所在も不明確なままである。

4-1-3 エンタテイメント産業の不振

政策の前提として、産業実態をみておこう。

世界のメディア・コンテンツ市場(映画・ビデオ・テレビ、音楽、インターネット、図書・雑誌、新聞、ラジオ・屋外広告、テーマパーク、ゲーム)は、2000年時点で約100兆円と推計される。国内市場は2001年時点で約11兆円(経済産業省)。GDPに占めるコンテンツ産業の比重は、日本は2%、アメリカ5%、世界3%であり、期待に反して実態は低い(知的財産戦略本部)。

国内コンテンツ市場のうち、国際競争力を持つといわれるマンガ、アニメ、ゲームの占める割合は約1割だが、これを利用した音楽、キャラクター商品、アミューズメント施設等のビジネスを含めると3〜5兆円の市場となる。世界市場100兆円のうちマンガ、アニメ、ゲームの市場は34兆円といわれ、コンテンツ市場の3割という比重はほぼ同じである(浜野保樹「表現のビジネス」 東大出版会 2003)。

ゲームの日米市場はGDP比にしてそう大差ないが、アニメとマンガは日本市場の発達度が高い。日本のアニメ市場は映画と同程度の規模を持ち、テレビ放映される新作アニメ作品は週あたり75本に上る(2001年)。マンガ市場は世界に類のない発達を見せている。マンガ雑誌は雑誌全体(32億8600万部)の31%、マンガ単行本は図書全体(7億4870万部)の69%に上る(全国出版協会「出版指標・年報」、出版ニュース社「出版年鑑2002」より)。

今後の成長が期待されるコンテンツ分野であるが、国内市場が拡大していく見通しがあるわけではない。後述するとおり、ケータイやウェブといった新しいコンテンツ市場が勃興しており、電子商取引や遠隔医療といった非エンタテイメント市場の成長も見込まれるところであるが、エンタテイメント産業がGDPの伸びを大きく超えて拡大していく保証はない。

逆に、音楽、映画、出版など、エンタテイメント産業はここ数年、縮小傾向にある。マンガ市場は1998年には5680億円であったが、2000年には5230億円にまで縮小した。音楽CDは、同じく6080億円から5400億円に減じた。エンタテイメント産業が経済をけん引するかのような見方を裏付ける実態はない(電通総研「電通メディア白書」2003年版より)。

一方、経済産業省は、世界コンテンツ産業の成長率を2006年6.5%と予測し、世界GDP成長率より高い水準で推移するとしている。市場は海外にあるという見方である。しかしこれも現状をみると、コンテンツ売上に占める海外の比重は、アメリカ17%に対し日本は3%と、圧倒的に低く、コンテンツの国際収支は赤字である(知的財産戦略本部)。コンテンツ産業として競争力を発揮してはいない。

テレビ番組、映画、音楽、文学等のコンテンツの輸出は文化紹介程度にとどまっており、輸入超過である。輸出産業として成り立っているのは、マンガ、アニメ、ゲームのみである。世界でテレビ放映されるアニメ番組のタイトルのうち60%が日本製、ヨーロッパでは80%以上が日本製と言われる。2001年、日本のゲームソフトは世界に1億8480万本出荷され、その比重は国内39%、ヨーロッパ20%、北米37%。輸出は2532億円、輸入は30億円となっている。マンガ(キャラクター)市場の数値は不明だが、日本製が過半を占める模様である(経済産業省資料より)。

テレビアニメは80年代にアジア、ヨーロッパで浸透をみせ、アメリカでは90年代以降に注目を集めるようになった。ゲームは70年代後半のアーケードゲームの時代から世界市場を前提に開発を進め、1985年アタリ社の倒産を機に日本メーカーがハードを独占してから優位性を確立した。そしてマンガ・アニメを表現の土台として、90年代に急成長した。

しかし、デジタル技術を駆使したグローバル市場において、こうしたコンテンツ産業が持続的に発展するメカニズムを内包しているとは言い難い。むしろその商品力を見出したハリウッドがビジネスとして活かそうとしている点が注目される。ゲームやアニメに政策を集中する韓国のように、アジア諸国の追い上げも激しい。

4-2 デジタルとコンテンツ

4-2-1 デジタル化によるコンテンツの拡張

90年代におけるマンガ・アニメ・ゲーム産業の成長は、急速に進んだコンピュータのダウンサイジング化とネットワーク化が推進力となった。新しい技術がインタラクティブ、CG、3D、ネットゲームなどアニメやゲームの新しい表現様式を生み出していった。そして、メールやウェブサイト、ケータイネット、着メロ、写真メール、ビデオメールといった新しいジャンルを開拓してきた。新しい文化、風俗、ビジネスを生んでいる。

同時に、デジタル化はビジネスモデルを変える。デジタル放送、ブロードバンド、モバイルなどメディアの多様化により、流通のポートフォリオや活動ステージが広がる。流通からの独立が進み、投資回収モデルも変化する可能性がある。ネットワーク化を通じた国際化により、市場の世界化に加え、投資のオープン化や立地の分散が促される面もあろう。

しかし、正の作用ばかりではない。ポップカルチャー産業は、急速に成長をとげたものの、デジタル化が爆発的に進展した時期からは、むしろ縮小傾向を見せている。音楽業界では産業をシュリンクさせている一つの要因が不正コピーの横行だとする意見が強い。ゲーム業界では、国内市場の縮小と競争の激化とともに、デジタル対応に起因する開発費の高騰や採算性の悪化が危機としてとらえられている。

一方、インターネットや携帯電話など、通信インフラ産業は成長している。ブロードバンドの普及率では既にアメリカを追い抜いた。移動体通信の売上は1998年の6兆円が2001年には9.2兆円に拡大している。1999年には、家庭当たりの情報支出が平均1.3万円も増加して、家計支出に占める情報支出が初めて6%のかべを突破したのだが、その増加額の8割が通信料とパソコン代に回ったという。10代のこづかいは、男女とも携帯電話への支出がトップであり、CDやゲームを超えている。ハードに回っていた支出が減り、知識成果物たるソフト(コンテンツ)に流れるようになることが本来想定された情報経済像なのだが、現実にはコンテンツに資金は回らず、逆行している(電通総研「情報メディア白書」2003年版より)。

とはいえ、携帯ネットの市場に限って言えば、インフラだけでなくコンテンツも急成長をみせている。携帯電話でのインターネット利用割合が日本は80%であり、アメリカの8%、英独の7%といった状況に比べ群を抜いて高い(総務省資料より)。

10代、20代が利用の中心であることもあり、有料コンテンツとしては、ニュース、天気予報、交通情報などの実用サイトを上回り、着信メロディがトップ、占いやゲームなど遊びのコンテンツの人気が高く、ポップな産業文化を形成している。

エンタテイメント産業の見通しが不透明である一方、電子商取引、電子政府などのバーチャル領域は成長が期待される。B2Cは2001年には1.2兆円であったが、政府は2005年には8兆円に成長すると予測している。遠隔教育も過去5年で市場が7倍になっている(総務省資料より)。さらに注目すべきは、コミュニケーションの市場、つまり約20兆円に及ぶ通信市場をコンテンツの制作分野としてどうとらえていくかであろう。

4-2-2 プロからアマへ

エンタテイメントにしろ、非エンタテイメントにしろ、コンテンツと呼ばれるものは、基本的にプロが制作することが前提となっている。従来のコンテンツ政策も、プロのエンタテイメント産業の発展を重視してきた。

しかし、デジタル技術の最大の力は、誰もが情報を共有し、生産することを容易にすることである。プロとアマの垣根を崩すことにある。日本の大衆は、近世以前から、内外の多様な文化を純粋かつ寛容に受け容れてきた。そうした受容力を源泉とした大衆の審美眼と表現力は、デジタル時代にようやく発揮されるとも言える。

日本は若年層がコミュニケーションの領域を開拓している。ゲームボーイのポケモン・キャラを交換している小学生も、中学生になるとケータイのメルアドを交換し、歩きながらしゃべりながら片手の親指でメールを打つ。絵文字を駆使し、ギャル文字を作り出し、つながりあう。高校生はカレシに写真やビデオを送り、歩くテレビ局と化している。

エンタテイメントよりもケータイ通信料に支出するという行動は、プロの作ったコンテンツよりも、友達や家族など身近な人とのコミュニケーション、すなわちしろうとのコンテンツに経済的な魅力を感じているということでもある。これは、コンテンツ産業側の努力を促すべき事柄というよりも、ともすれば、誰もが情報を生産し発信するP2P(ピア・トゥ・ピア)社会への移行が実態として始まっているということであろう。

90年代のコンテンツ制作のダウンサイジングがベンチャーの隆盛をもたらした。映像や音楽の表現がプロからセミアマに広がった。その技術はさらに浸透し、しろうと同士のコミュニケーションレベルに広がっていく。そういう動きを先取りしているということではなかろうか。

このような世代が今後のポップカルチャーの担い手である。表現主体の層の拡大、あるいは消費者と生産者の融合が進んでいくであろう。数十万人がマンガ、アニメのクリエイターで、かつファン、ユーザーとして互いに出版物を売買する「コミケ」はその先駆であり、その波がポップな表現全般に広がっていくのかもしれない。

もう一つの典型例が巨大掲示板サイトとして知られる「2ちゃんねる」である。管理者がおらず匿名でニュースやエンタテイメント、ゴシップや罵詈雑言など、一日数十万件の投稿が行き交う世界最大のBBSである。さまざまな話題や情報が無料で共有・交換される場として、マスコミとは別種の、あるいはそれを超える力を持ちつつある。

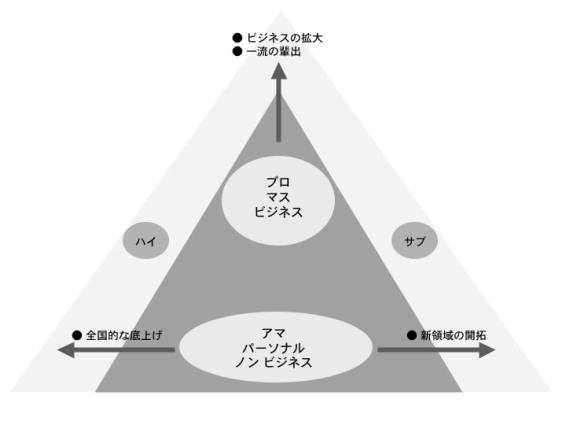

少数のプロが生産するコンテンツを大衆が消費する構造から、参加・共有・交換によってコンテンツを共同生産していくP2Pモデルへと世界に先駆けて移行することが、日本にとって戦略的に重要と言えよう。(図3)

4-2-3 通信放送融合

コンテンツとデジタルの関係に関し、通信と放送の融合は重要なテーマである。通信と放送の融合は、伝送路や端末の共用化、通信業・放送業の兼業、中間領域的サービスの増加など、さまざまなイメージを持つ言葉である。

だが、その政策的意義は、「放送コンテンツを通信網で円滑に利用できるようにすること」に求められる。通信の本質はつなぐこと、ネットワークにより情報を伝送することである。一方、放送の本質はコンテンツにある。ネットワークはそれを円滑に提供・利用できるように構築・選択されればよい。

コンテンツを旨とする放送と、ネットワークによりつなぐことを旨とする通信の本質をドッキングする。放送コンテンツを社会全体で有効に活用する。コンテンツ全体とネットワーク全体を有機的に結合するということである。これがデジタル技術により本格化する。

特に日本では、コンテンツに占めるテレビの比重が高い。テレビ放送のコンテンツが映像全体に占める比重は、制作量ベースで約97%にのぼる(郵政省「次世代放送コンテンツの振興に関する調査研究会報告書」 2000年)。同様に流通量、市場規模でも大きな比重を占めており、日本では映像コンテンツの大半がテレビ・コンテンツであるということを認識しておく必要がある。

映画産業が凋落する中、テレビ業界が映画の制作を資金面でも人材面でも支えている。いわゆるスターシステムでも、映画俳優は失せ、テレビの人気者が映画に出演するのが通例である。放送の与える社会的影響力の大きさといった質の面でも注目すべきである。この状況は欧米に比べても日本は突出した面がある。

現在のところ、放送コンテンツの通信での流通といえば、ニュースなどの番組ファイルをインターネットでストリーミング提供するものや、番組の宣伝やそのキャラクターグッズをウェブ販売するものなど、未だ局部にとどまっている。公然性を有する通信や特定性を有する放送に関する規律などの制度的な齟齬を解決することも重要であるが、より積極的に、通信・放送全体の情報を円滑・効率的に流通できるようにする制度の設計が重要課題となっている。

4-3 ポップカルチャーの政策的意義

4-3-1 ポップカルチャーの政治的重要性

日本のコンテンツ政策を考えるに際してポップカルチャーが重要なのは、産業成長が期待されるからという面だけではない。いやむしろ、産業としては脆弱性が叫ばれ、危機意識をもって対応すべき部分を内包する。それが重要なのは、社会文化面を含む政治的な意味を持つからであろう。

交戦相手であったアメリカを戦後日本はこよなく愛するようになった。それは圧倒的な軍事力や経済力にひれ伏しただけではなく、ハリウッド映画やテレビドラマを通じて紹介されたアメリカ消費生活への憧憬、ジャズやロカビリーのカッコよさ、コーラやチョコレートの強烈なうまさ、すなわち現代文化のパワーの影響も大きかったはずである。アメリカは、意図したか否かを別にしても、そうした文化力とビジネスの相乗効果を活用してきた。

そして近年、ジョセフ・ナイ氏が指摘するように、ハードパワー(軍事や経済)に対するソフトパワー(文化的魅力や政治的正当性など)の重要性が注目を集めている。冷戦が終結して、大国間の軍事衝突の可能性は減少し、グローバル化とネットワーク化によって、文化やブランド含む国のイメージが国際的な世論を形成するようになってきている。

日本のイメージは、かつてハラキリ、カミカゼという「闘う国家」であった。戦後世代にとっては、トヨタ、ホンダ、ソニーといったグローバルに「闘う企業」であった。だが、いまやこのイメージは、ピカチュウ、ドラゴンボールZ、セーラームーン、スーパーマリオブラザーズに取って代わられた。マンガやアニメやビデオゲームといったポップカルチャーが日本の顔をなしている。

2002年の世界の検索サイトでの検索ワードの第1位は「ドラゴンボールZ」であった。宮崎駿監督「千と千尋の神隠し」は、2002年のベルリン映画祭で初のアニメ作品としてグランプリを獲得し、2003年のアカデミー賞長編アニメ部門でもオスカーを得た。2003年、村上隆がニューヨークに建てたモニュメントがアメリカの大人たちを驚かせ、マトリックス・シリーズやキル・ビルなど、ジャパニメーション趣味のハリウッド作品が世界の大人たちを魅了した。

アジアだけでなく、欧米でも、日本は若い世代にとって一種の憧れである。この状況は、テレビゲームが浸透し、日本のアニメが高視聴率を稼ぐようになった90年代にもたらされたものだ。どうやら日本は、失われた10年の間に、本人が知らぬ間に変わっていたようだ。

日本のポップネスは、バーチャルなメディア空間に広がるエンタテイメントの世界だけではない。家ではロボット・ペットを飼い慣らし、外では写真やビデオをケータイで撮り、片手の親指でメールを打つ。回転寿司を食べてカラオケで騒ぐ。アルコールもヌードルもエロ本も自動販売機で買えるし、帰るのがいやならマンガ喫茶なりラブホテルに行けばいい。リアルな空間のデザインやライフスタイルもまた現在の日本の特異な姿として海外に紹介されている。

ありのままの日本が欧米に受け容れられているのは、カブキ、スモウ、ゲイシャといった旧来のエキゾティシズムやオリエンタリズムとは様相を異にしている。そしていま日本のポップカルチャーが示す伝搬力、浸透力、影響力は、かつて浮世絵が印象派の誕生に与えた刺激よりもはるかに大きいと考えられる。

将来の歴史書には、90年代は産業が停滞した10年というより、海外に文化進出をとげた10年、にこやかな顔を見せた10年、そして新しい軸を生んだ10年として刻まれているだろう。

ポケモンの世界市場を含めた累積売り上げは3兆円と試算される。一方、日本版のポケモンカードを手にした子どもたちがカタカナを習いたいと思う気持ちの総和を計量分析する手法は確立されていないが、市場規模に勝るブランド価値をもたらしていることは想像に難くない。特に日本に対し複雑な感情を抱くアジア諸国において、若年層が日本のポップカルチャーを支持していることは、長期的な貿易や安全保障にとって正の作用をもたらすであろう。

同時に、このような表現が他国との文化摩擦を生んだり、脅威をもたらしたりすることもあり得る。アメリカの小学校でポケモンカードが持参禁止とされたり、サウジアラビアのイスラムの最高権威が禁止令を発したりしたこともポップカルチャーの持つ力の現れである。

4-3-2 日本の特徴

日本のポップカルチャー市場は、ジャンルの多様性と細分化の面で際だっている。例えばマンガはSF、スポーツ、ギャグ、ナンセンス、恋愛、学園、料理、歴史、ビジネスといったジャンルが確立しており、雑誌も、少年向け、ビジネスマン向け、大人の女性向け、といった専門性が定着している。ポルノマンガも一般の雑誌売り場で豊富に見られる。政府のPR、法令の解説書、家電の取扱説明書もマンガでなされる。マンガ表現が広く浸透し、空気のような存在になっている。

ビデオゲームの発達は日米同時に始まったが、90年代に入ると日本ではマンガやアニメの影響が色濃くなり、ロール・プレイング・ゲーム、格闘、リズムアクション、恋愛シミュレーション、歴史シミュレーション、キャラクター育成、対話ゲームなど多様なジャンルが発達していった。

市場が多様化・細分化する一方、マンガ・ゲーム・アニメはひとまとまりの産業分野を形成している。デジタル技術の進化・普及により、キャラクター・コンテンツをゲーム、マンガ、アニメ、ぬいぐるみやオモチャへとマルチユースする、いわゆるメディアミックスも進展している。

マンガ、アニメ、ゲームともに、近代以降、欧米から技術が導入され、それが日本という土壌で独自の開花をみせたものである。しかしながら、その物語づくりや表現技法は、12世紀の絵巻物や近世の浮世絵などに見られるとおり、文化として連綿と育まれてきたものである。しかもこれらは、貴族や武士や宗教のものではなく、庶民文化であった点が欧州に対比される特徴である。誰もが絵を描き、表現する土壌は厚く長い社会背景にある。

このようなポップカルチャーの発達は、優れた作家を輩出するメカニズム以上に、そのオーディエンス層の厚さに依存するものである。製造力は、審美眼に立脚する。電車の中でも、学校でも、職場でも、年齢や性別を問わずポップな文化に入り浸る環境がポップカルチャー産業の発達の基盤をなしている。

とりわけ欧米では子ども文化であるマンガ、アニメ、ゲームに関し、日本では大人向けの領域が確立されている点が特徴的だ。大人とこどもの社会が分化しておらず、主従関係にない点に遠因があろう。

また、欧米では基本的にこどもの娯楽は大人が与えるもので、親に隠れてこどもだけで遊びに行くことも比較的少ない。これに対し日本では子どもは可処分所得を多く持ち、自分で欲しいものを買うため、こどもの需要がストレートに商品となって現れる。

日本のマンガ、アニメ、ゲームのコアなマニアは「オタク」と呼ばれる。マニアとはいえ、ひとまとまりの市場を形作る。マンガ・アニメのオタクによるインディーズ作品の売買展「コミックマーケット」(コミケ)は毎年恒例のイベントだが、2002年8月開催時には2日間で37万人が集まり、98億円を販売した。Wカップの日本開催試合の入場料収入を上回る規模である。

この「コミケ」からヒット作品のパロディや「コスプレ」といった風俗が生まれ、またSF、美少女など現代日本マンガの軸というべきトレンドが形成されている。消費者と生産者の双方が混然となってマーケットを形成しており、マンガ出版社もこの「コミケ」出展者からプロになる才能を探す。オタクは、先行市場の創造と、クリエイター予備軍の創出という機能を併せ持つ。

オタクは、自己表現が苦手で、ある種風変わりな性癖を持つ層という負のイメージを追わされているが、政策的な視点に立てば、市場と表現とをけん引してきた正の部分も評価しなければなるまい。いや、そもそもポップカルチャーなるものは、いかがわしく乱雑であり、教育的には眉をひそめられる性質のものであって、それが産業的にも国際社会的にも力を持ちうる要因であることを認識しなければ、政策も始まらない。

日本ポップカルチャーの一つの特徴として、性表現や暴力表現が氾濫していることが挙げられる。コンビニエンスストアにもスポーツ新聞にもエロがあふれている。欧米では大人なら日本以上にハードなポルノにアクセスすることができるが、マイルドなポルノであってもこども社会とは遮断されている。テレビでは殴る蹴るの暴行ばかりである。フランスではドラゴンボールZが爆発的な人気を博すと同時に、その暴力性が大問題になった。日本の緩い規律が生むエロ暴力性は、コンテンツ国際競争力の源となっている。それもまた冷静に認知すべきである。

4-4 政策の方向性

4-4-1 短期的重要施策

まず、コンテンツ制作の産業基盤を拡充する施策が求められる。制作者が適正な配分を得られるようにマネーフローを見直すことが喫緊の課題である。才能豊な人材が絶えず流入するように、コンテンツ制作を若者が憧れる産業にする必要がある。

安心・安全な消費環境の確立によるコンテンツ領域の拡大も大切なテーマである。課金、認証、権利管理、セキュリティ、個人情報保護などのネット社会全体のルールを整備すべきである。

コンテンツに関する技術政策を強化することも重要である。コンテンツ関連技術には、制作、流通インフラ、再生端末の各分野があるが、これまで日本では大きな資本投下が必要な流通インフラと、大量普及が見こめる再生端末に、国の政策・施策、民間の資本が集中してきた。今後、コンテンツを生み出す力となる制作技術に注目すべきである。

そして、流通構造の改革が肝要である。低料金、広帯域、ユーザーフレンドリー、安全・信頼性が確保された世界一のコンテンツ利用環境を整えるべきである。日本の映像コンテンツの中核をなす放送番組を通信でも利用できるようにすべきである。コンテンツの保存・蓄積、流通や新たなコンテンツの創造のインフラとしての「デジタルアーカイブ化」を推進することも重要な課題である。

通信・放送を融合した制度を世界に先駆けて柔軟に整備・構築していくべきである。通信役務利用放送法の制定のような画期的な制度対応を今後も続けるべきである。特に、放送のハード・ソフト分離は、コンテンツ(ソフト)がネットワーク(ハード)にとらわれずに、最適なネットワークを選択することを可能にする点で、コンテンツ政策の色彩が強い。

4-4-2 ポップカルチャー政策

映画のような国際的な芸術・産業にまで成熟していないポップカルチャー分野は、社会規制の対象として取り上げられることはあっても、国の強みや財産として肯定的にとらえられることはなかった。西欧の高級文化やハリウッド型の重厚長大コンテンツ産業を後追いする施策はあっても、マンガ、アニメ、ゲーム、ケータイ、ファッションといったジャンルを政策面で積極的に扱う場面はほとんどなかった。

デジタル化の進展により、これらが成長産業として期待されるに至り、産業政策の一翼を担うようになったものの、国として総合・横断的に検討されるには至っていない。重要なのは、日本の「主流文化」としてのポップカルチャーを総体として正当に評価し、政策の体系を形作ることである。

失われた10年の間に、日本は国際的にはクールな国へと変貌することができたとはいえ、それはたまたま外国に発見されたものであり、豊かなポップの土壌を内側から評価し展開するメカニズムはない。ポップカルチャーの産業競争力にしても、それが持続する保証はなく、メカニズムも確立されていない。むしろ他国の追い上げなどにより、危機に瀕している。

政策目標の例として、日本をデジタル時代のポップカルチャーの本場とする、といった方向が考えられる。日本を、トーキョーを、デジタル・ポップの文化・産業面での本拠とし、世界中の才能と資本を集められるようにする。日本で認められて初めて世に胸を張れる状況を実現する。

こうした政策を形作るに当たっては、関連産業に対する財政・税制支援というのが従来の安直な処方であったが、課題はより複雑である。国民全体がマンガやアニメを楽しみ、大人とこどもの文化構造が未分化であること、暴力・性表現も含む多様な文化を受容する風土であることなど、見方によっては眉をひそめる社会状況がポップカルチャー産業力の基礎をなしていることを認識する必要がある。

デジタル化の進展により、コンテンツの生産主体がプロからアマに広がっていくことをも展望すべきである。すなわち、産業界対応だけでなく、広く国民全体を対象とする強化施策を講ずる必要性が生まれる。長期的で腰のすわった対応が求められる。

4-4-3 創造力と表現力の底上げ

従来のコンテンツ政策は、プロのエンタテイメント産業の発展を重視してきた。しかし、デジタル技術の最大の力は、誰もが情報を共有し、その生産コミュニティーへ参加することを容易にすることである。産業面で成長が見込まれるのも、電子商取引や遠隔教育など非エンタテイメントを含め、多様な主体が表現者となるウェブやケータイといったコミュニケーション空間の拡張である。表現や発信を欲する人々誰もが、情報をより円滑に生産・発信できるような土壌を形成することが、今後のコンテンツ政策の最大の眼目と言えよう。

政府は従来型のエンタテイメントコンテンツだけでなく、非エンタテイメントコンテンツやパーソナルなコミュニケーションに用いられるコンテンツを含む、幅広く、新しいコンテンツ領域をコンテンツ政策の柱に据えるべきである。

そして、現在の強みを活かし続けるメカニズムを長期的に構築するためには、何より人材の強化施策を拡充することであろう。

現在、政府部内で検討されているのは、一流のクリエイターとマネジメント人材を養成する施策である。一流のクリエイター、アーティストを育てるシステムとしての大学や研究所の必要性が叫ばれて久しい。表現をビジネスとして展開するプロデューサーやエージェントなどマネジメント層の人材を養成するための大学院も求められている。

一方、このようなトップ層の拡充というハリウッド後追い型の施策に増して重要な課題は、その土台、裾野をなす国民全体の底上げである。学校教育、地域コミュニティー、家庭など多様な場での鑑賞、創造、表現の学習活動が大切である。こどもたちがアニメ、ビデオ、音楽、ゲームなどのコンテンツを創る活動を推進し、世界最高のメディア学習環境を整えていくべきである。(図4)

4-5 コンテンツ創造運動−CANVAS

4-5-1 e-Japan戦略と総合的な学習の時間

政策の展開例として、前章で触れた「創造力と表現力の底上げ」に関する運動を紹介しておく。

「わが国を5年以内に世界最先端のIT国家にする」という目標を掲げる政府e-Japan戦略は「国民の持つ知識が相互に刺激しあうことによって、様々な創造性を生み育てるような知識創発型の社会を目指す」として、情報リテラシーの向上、コンテンツ・クリエイターの育成を重点政策としている。とりわけ前章で触れたように、デジタル時代を担うこどもたちの世代が創造・表現活動を行う環境作りが重要である。

小中学校では2002年度より、高等学校では2003年度より、総合的な学習の導入が始まり、新しい教育への挑戦が始まった。また、e-Japan戦略に基づき、学校のデジタル環境は整い、パソコンスキルを教える環境も整った。しかし、情報を得、知識を得、スキルを得た後に本当に求められる創造性・表現力に対する取り組みが不足している。デジタル環境は整ったが、こどもの情報制作活動を支援するアプリケーションは不足している。場やチャネルは不足している。

それには、受動的な教育や啓蒙活動だけでは限界があり、また、現状では学校教育現場のみに委ねることも現実的ではない。本物のアートやアーティストに触れ、作り出すという癖を若いときから習慣づけていくことが大切である。そのためのワークショップなどの活動を強化していくことが求められる。

実際にこどもたちに創造の活動の場を提供する取り組みがある。その一つがNPO法人「CANVAS」である。CANVASは、「こども向け参加型創造・表現活動の全国普及・国際交流を推進するNPO」として政府や財団法人マルチメディア振興センターの支援のもとに2002年11月に設立された。こどものための創造の場、表現の場を提供し、豊かな発想を養う土壌、ブロードバンド時代のコンテンツを生む土壌を育てることを目標とした、様々な分野の関係者の熱意の下に実現したプロジェクトであり、コンテンツ政策の実践である。

4-5-2 創造力・表現力のプラットフォーム

こどもたちが何かを創り出していく場として、こどもたちが何かを創り出していくための場所、技術、ノウハウ、道具を提供し、アニメ作り、音楽作り、ロボット作りなどのワークショップを開発・支援している。各地の博物館や学校などの取組をネットワークとして連結し、大きな運動体としていく。

このような運動を、CANVASは産学官のトライアングルの協調によって進めている。各地でワークショップの活動をしている人々、児童館・科学館・博物館関係者、学校・教育関係者、大学等の研究者、そしてさまざまなポップカルチャー分野のアーティストとの連携を密にしたプラットフォームとして活動を開始した。

IT系のハード・ソフト関連企業、学習やデザインの分野に関心のある企業、エンターテイメントや遊びに関連する企業など、産業界からの支援も重要だ。総務省をはじめ、内閣府、文部科学省、経済産業省との連携も、この分野に積極的な取り組みをみせる地方自治体との協調も大切な要素である。理事長には川原正人NHK名誉顧問が就き、副理事長は東京大学の山内祐平助教授と筆者が務める。

新しい技術に立脚した子どもたちの創作・表現活動について、国内・海外の実態を調査・分析し、結果を世界に公開する。ポップカルチャーなど、わが国の情報産業・文化・社会の特性をとらえ、包括的な研究を行う。これらに基づき、ワークショップの開発を進める。そして、それら総合的な活動の普及啓発を図る。ワークショップのパッケージ化・教材化を進め、学校のプログラムへの組み込みや自治体・企業での推進策を検討し、全国へ普及啓発を行うこととしている。

4-5-3 ワークショップ開発

その一環として、さまざまなコンテンツ創造型ワークショップを開発・支援している。デジカメ国際ウェブ交換、ロボット制作、音楽創作、アニメ作りなど、先駆的なこども向けワークショップの開発・支援に重点をおく。特に、「アートとテクノロジーの融合」「アナログとデジタルの結合」「バーチャルとリアルの交差」に配意している。

2003年夏には、東京大学先端科学技術研究センターにて、1ヶ月にわたり、こどもたちが映画作りや粘土アニメ作りを体験するサマーキャンプを開催した。ストーリー、キャラクター作りから、撮影・編集まで全て自分たちで行い、上映会を開くとともに、作品をウェブ上で世界に紹介した。

音楽DJになろうというワークショップもある。自分の好きな音を選んで、取り出して、組み合わせて、新しい自分の音を創り出す、音の編集ワークショップである。今後、情報を生み出す能力と並び、情報を抽出・編集することが重要な能力となる。それを音楽でデジタル体験するものである。

日本特有の表現手段、コミュニケーション手段を再認識し、世界に向けて発信する試みとして、殺陣ワークショップも行われた。二人一組となって、自分たちのチャンバラの型を作るワークショップである。今後は、ゲーム、ケータイ、お花、漫才など、日本独自のワークショップをより多く開発することに期待が寄せられている。

こうした各種のワークショップを一堂に集めた「ワークショップコレクション2004」が2004年1月、東京で開催された。PCお絵かきリレー、CGキャラクター制作のようなデジタル教室ばかりでなく、太鼓を叩いてリズム表現をしたり、紙コップで糸電話を作ったりするような超アナログでプリミティブなコミュニケーションも試したりした。

一般参加者のほか、教育関係者、企業、アーティストなど、さまざまな分野からの参加が得られ、取材陣も多く、会場は熱気に包まれた。CANVASの活動は開始してわずか1年であるが、コンテンツを創り、表現を育むことが大事だという認識が広がっていることを実感させるものであった。(図5)

若いデジタル世代が新しい表現技法や表現様式を開拓していく。コンテンツを生んでいく。そのための技術づくりや場づくりは、重要なコンテンツ政策と言えるのではなかろうか。